はじめに

神道が「自然そのものに八百万の神が宿る」と考えるのに対し、仏教が日本にもたらしたのは、 魂を持つ人の内側を照らすまなざし と、輪廻転生という世界観から生と死を見つめる新しい視点 でした。

6世紀に伝来した仏教は、日本固有の神道と衝突するのではなく、長い時間をかけて 共存・融合(神仏習合) しながら浸透していきます。

その過程で、日本人の 自然観・死生観・芸能・建築・庭園 に深い影響を与え、その象徴として 植物 が重要な役割を担いました。

もともと仏教はインドで生まれた宗教であり、経典に登場する聖樹の多くはインド原産です。

しかし、それらの木々は日本の風土には適応できず、本来の姿のままでは根づくことができませんでした。

それでも日本人は、仏教が語る 悟り・無常・死と再生 の象徴性を、自分たちの暮らしにある木や花に重ね合わせ、やがて 日本仏教ならではの植物文化 を紡ぎはじめます。

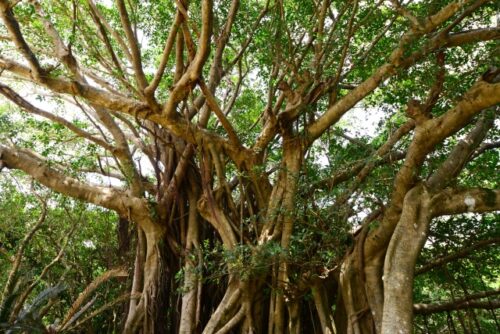

さらに千年以上続いた神仏習合の時代にその文化は成熟し、寺院の境内には日本固有の霊木が植えられ、それぞれが 仏さまを象徴する植物 として定着していきました。

ここでは、日本仏教の精神性を静かに支えてきた 7つの植物 を取り上げ、インドの三大聖樹がどのように日本の植物へ置き換えられたのか──その背景と象徴性 もあわせて紐解いていきます。

●蓮(ハス) ― 泥の底から立ち上がる「魂の姿」を映す花

蓮は、仏教を象徴する植物の中でも、最も本質に近い存在です。

泥の中からまっすぐに伸び、濁りの水面で清らかな花を咲かせる姿は、煩悩の世にありながら悟りへ歩む人間をそのまま映し出しています。

むしろ 泥が深いほど花が美しく咲く とされるところに、仏教の核心である「苦しみの中から智慧が生まれる」という真理が宿ります。

蓮はまた、花と種が同時に存在する 不思議な植物。

過去・現在・未来が一つに折り重なるような構造は、

「悟りの世界では時間が隔てなく存在する」という仏教の思想とも響き合います。

極楽浄土は無数の蓮で満ちているとされ、蓮は 生と死・此岸と彼岸をつなぐ花 として、日本仏教の中で最も強い象徴性を持つ植物といえます。

●菩提樹(ぼだいじゅ) ⇒ シナノキ ― 悟りの木の面影を受け継ぐ日本の木

お釈迦さまが悟りを開いたのは、インドに自生する 印度菩提樹(いんどぼだいじゅ) の下での深い瞑想だと伝えられます。

しかし、この菩提樹は熱帯性のため日本では育ちにくく、代わりに 葉の形と雰囲気がよく似たシナノキ が、寺院の境内に植えられるようになりました。

シナノキの葉は柔らかく、風にそよぐたびにほのかな甘い香りを放ちます。

その静かな佇まいは、古くから「心を鎮める木」「内観へ導く木」として僧侶たちに親しまれてきました。

比叡山延暦寺をはじめ、奈良や京都の古寺でも、“悟りの木・菩提樹” の面影を受け継ぐ霊木 として大切にされ、日本仏教の精神性に寄り添う象徴的な存在となっています。

●沙羅双樹(さらそうじゅ) ⇒ ナツツバキ(夏椿/なつつばき) ― 朝咲いて夕方散る、無常を象徴する日本の花

お釈迦さまが入滅した際、そばにあった沙羅の木が白く変わったという伝説から、沙羅双樹は「無常」の象徴とされます。

日本では育たなかったため、朝開き、夕方には静かに落ちる ナツツバキ(夏椿) が“沙羅”として受け継がれました。

『平家物語』の「沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす」で語られる沙羅は、このナツツバキです。

落ちる瞬間まで花が傷まず、ふわりと落ちる様子は、まさに“無常の美”そのものです。

●無憂樹(むゆうじゅ) ⇒ サルスベリ(百日紅/さるすべり) ― 釈迦誕生の木の明るさを受け継いだ花

釈迦が生まれた時、母マーヤーが手をかけていたのが無憂樹。黄色い小花を密につけるインド原産の聖木ですが、日本では育ちません。

そこで、夏の間じゅう鮮やかな花を咲かせ続ける

サルスベリ(百日紅) が「吉祥の象徴」として代用されました。

強い生命力・途切れない花期は、“人々を憂いから遠ざける木”=無憂樹 の面影を日本人の心の中で生き続けさせています。

●曼殊沙華(まんじゅしゃげ/彼岸花) ― あの世とこの世の境界に咲く花

曼殊沙華は、仏教の天界に咲くとされる霊花の名。

日本では 彼岸花(ひがんばな) がその象徴を担い、秋の彼岸の頃、赤い炎のように群生します。

土葬の時代には、毒性によって獣から墓を守る結界 の役目を果たし、“死者を守る花”として信仰されました。

赤い花は「生と死のあわい(境界)」を象徴し、日本仏教の死生観に深く入り込んでいます。

●樒(しきみ)― 香と毒性で死者を守る、静かな仏花

樒は、奈良時代に鑑真和上が唐からもたらしたと伝えられる常緑樹で、その姿が極楽浄土に咲く「青蓮華(しょうれんげ)」に似ていることから、尊い植物として仏前に供えられてきました。

特徴は、独特の強い香りと、葉・実に備わる毒性。

これらは古くから「悪しきものを寄せつけない力」と考えられ、仏事で樒が重宝される背景となりました。

寺院や墓前に樒が欠かせないのは、「故人を守り、場を清め、悪しきものを退ける植物」として古代から役割を担ってきたからです。

●ザクロ(石榴/ざくろ) ― 鬼子母神(きしもじん)伝説と母性の象徴

ザクロは仏教の豊穣・母性を象徴する果実。

有名なのは 鬼子母神(きしもじん)伝説。

500人の子を持ちながら他人の子を食べてしまっていた鬼子母神に、釈迦は最も愛する末子を隠し、「子を失う悲しみ」を悟らせたといいます。

懺悔した鬼子母神は“子どもを守る神” となり、右手にザクロを持つ姿で祀られます。

ザクロは多くの種を持つことから、子宝・女性性・母性の象徴 として親しまれています。

おわりに

日本の仏教に根づく植物文化は、インドの思想や植物がそのまま移植されたものではありません。

日本の風土と、日本人特有の感性によって“再創造”された独自の世界です。

もし神道の植物が「清め・結界・永遠性」を象徴するとすれば、日本仏教の植物は、無常・悟り・死と再生・母性・供養といった、人の内面に寄り添う象徴として、静かに人々を支えてきました。

植物は単なる飾りではなく、日本の精神文化そのものを形づくる“もう一つの言語”です。

寺院を訪れることがあれば、ぜひ境内に植えられた一木一草にも意識を向けてみてください。

そこには、長い時を越えて受け継がれてきた祈りと、人が「生きること」を見つめてきた気配が、静かに息づいているはずです。

植物がそっと心を整えてくれるように、あなた自身の感情や身体にも、同じリズムがあります。

もし今、心や体が乱れを伝えてきているなら、その声を丁寧に聴く時間をつくってみませんか。

自然療法での【症例ケース】は以下からご覧いただけます。

「自分や家族の状況に合わせたサポートを受けたい」と感じた方は【自然療法のご相談はこちら】から

コメント