はじめに

自然療法の仕事をしていると、「植物に触れると心が落ち着く」「神社の森に行くとなぜか楽になる」。そんな声をよく耳にします。

実は私自身も、仕事を終えて外に出た瞬間、風に揺れる木々の音に救われたり、眠れない時に草花の本を眺めていると、ふっと心が整い安眠できるという経験を何度もしてきました。

なぜ、植物はこれほどまでに私たちの心に働きかけるのか。そして、なぜ“日本人”はここまで植物と深くつながってきたのか。

その理由を知るためには、神道――日本の精神文化の源流をのぞいてみる必要があります。

今日は、その第一歩として、「神道と植物」 をテーマにお話ししたいと思います。

植物がただの自然素材ではなく、祓い・結界・再生を象徴し、人と見えない世界をつなぐ存在だったこと。

その感覚を思い出すことは、今の時代を生きる私たちにとって、とても大切なことだと感じています。

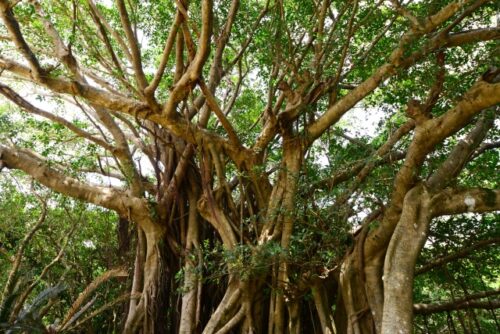

神道:森に宿る「祓い」と「結界」、そして常緑の生命力

神道に流れる根本の感覚──それは、

森羅万象に神が宿る

という、自然そのものへの深い畏敬の心です。

その中心には、いつも 植物の存在 がありました。

常緑樹は一年を通して葉を落とさず、変わらぬ生命力と清浄さを保ち続けます。

その姿は、絶え間ない生命力、永遠性、神の依り代(よりしろ)を象徴し、神様を迎える“器” として大切にされてきました。

神社に息づく植物たち ― 植物がつくる「見えない結界」

神社の空気が“澄んで”感じられるのは、

植物そのものが空間を整えているからです。

- 鎮守の森そのものが結界

- 杉並木の参道

- 注連縄(しめなわ)に込められた稲の清浄力

- 榊(さかき)で場を祓う儀式

- 炎や煙による祓い

植物は、空間の波動を整える「場の浄化装置」

として機能していました。

神道で重視されてきた9つの植物 ― 祓い・結界・生命力の象徴

以下は、神道における代表的な植物たち。

それぞれが重要な意味を持ち、場のエネルギーを支えてきました。

● 榊(さかき)

「榊」という字は、“木”へんに“神”と書くように、古来より神様と人をつなぐ最も神聖な木として扱われてきました。名前の由来は、

- 「境(さかい)の木」 … 神域と人の領域の境目に立つ木

- 「栄える木」 … 常に瑞々しく繁栄を象徴する木

という説が代表的です。

榊は一年中葉を落とさず、艶のある緑を保つことから清浄・永続性・神性 の象徴とされ、神棚や神事で場を整える “依り代(よりしろ)” として使われます。

※なお、西日本では本来の榊が育ちにくい地域も多く、代わりに 姫榊(ひさかき) が広く用いられてきました。ひさかきも清浄力が強く、神事用の正式な代用木として長く親しまれています。

● 松(まつ)

松は古くから 神が宿る木 とされ、その名の由来には神を“待つ”木などの説があります。

常緑で冬にも衰えない姿から、長寿・繁栄・守護 を象徴する植物として神事に欠かせません。

お正月の 門松 は、松が「歳神を迎える依り代(よりしろ)」だからこそ。松を立てることで、家に 神が降りる目印 となるのです。

また松林は古くから「邪気を払い、場を守る」とされ、参道や海辺の結界として植えられてきました。

松はただの常緑樹ではなく、日本の聖なる空間を守る象徴的な木 なのです。

● 杉(すぎ)

杉は、古くから 天と地をつなぐ木 と考えられてきました。まっすぐ高く伸びる姿が「神が降り立つ柱(天の御柱)」を思わせるためです。

神社に大杉が多いのは、創建時に“結界の木”として植えられてきたから。

伊勢神宮の神宮林や出雲大社の大杉、春日大社の杉並木は、いずれも 神の依り代(よりしろ) としての役割を受け継いでいます。

参道の杉並木が特別な空気を放つのは、景観ではなく、神域へ向かう通路を整える“生きた結界” だからなのです。

● 檜(ひのき)

檜は古来、最も清浄な木として神道の中心に使われてきました。語源には、「尊い“日”の木=日の木」「霊(ひ)の木」などの説があり、そのどれもが檜の神聖性を示しています。

耐久性・香り・清浄性に優れ、伊勢神宮の式年遷宮では 約1万本の国産檜 が社殿の建て替えに用いられます。

とくに神体を納めるための特別な用材は御樋代木(みひしろぎ) と呼ばれ、最も重要な木材として扱われます。

檜の香りは空間を鎮め、建物そのものが“祓いの場”となるほど。神社に漂う清らかな気配の背後には、檜そのものが持つ浄化の力が息づいています。

● 桜(さくら)

桜の語源には「サ(稲の神)が座る場所=クラ」という説があり、春に訪れる“サの神”が降りる 神降ろしの木 として扱われてきました。

また、天孫降臨の神話で知られる木花咲耶姫(このはなさくやひめ) に由来するという説もあり、桜は“花の女神の象徴”として、古来から神聖視されてきました。

特に、エドヒガン系の桜は寿命が長く、数百年〜千年を超える巨樹となることがあります。

神代桜(約2,000年)、淡墨桜(約1,500年)、醍醐桜(約1,000年)、三春滝桜(約1,000年)などは、いずれも 一本で神域をつくる木=御神木 として地域を守り続けてきました。

満開の華やかさと、散りゆく儚さ。

その両方を併せ持つ桜は、再生と無常を同時に伝える日本人の魂に最も深く響く花と言えるでしょう。

● 稲(いね)

神道の核にある“稲作文化”の象徴。

米は「命そのもの」であり、稲の成長は豊穣と繁栄の祈りそのもの。

しめ縄の素材には稲が使われ、神域と人の領域を分けるために大きな役割を果たしてきました。

● 竹(たけ)

竹は、古代から日本人にとって“特別な植物”でした。

常緑でまっすぐ伸び、風に揺れても折れず、空へ向かって伸び続ける姿は、力強さ・生命力の象徴とされました。

神楽(かぐら)で巫女が手にする笹は、天鈿女命(あめのうずめのみこと)が笹を持って舞ったことに由来するとされ、笹のついた竹は神が降りる依り代として扱われてきました。

竹の神秘性はその生態にも表れます。マダケは 約120年に一度だけ開花し、全国で一斉に枯れ、その後また新たな周期を始めるという特異なサイクルを持ちます。

「容易に枯れず再生を繰り返す植物」として、無限性・再生・神秘を象徴すると考えられてきました。

こうした特徴から竹は、神様が宿り、言葉を伝え、場を清める植物として神道儀式に欠かせない存在となったのです。

● 茅(かや)

イネ科の植物群(ススキ・ヨシ・チガヤなど)の総称。

屋根材として暮らしを支えただけでなく、古くから“厄除け・再生”の象徴 とされてきた。

特に「茅の輪くぐり」は、半年の穢れを祓い、心身をリセットする神事。

茅は「災いを吸い取り、清浄へと戻す植物」として尊ばれました。

● 麻(あさ)

成長が早く、力強く、まっすぐ伸びる植物。

古来「もっとも清浄な植物」とされ、大麻(おおぬさ)やしめ縄の素材として使われてきました。

赤ちゃんの産着や麻の葉模様には、魔除けと健やかな成長への祈り が込められています。

戦後の規制により栽培は減りましたが、神道の伝統を支えてきた重要な植物です。

おわりに:植物とともに生きる感覚を、未来へ

神道は「宗教」というより、日本人の骨子に沁み込み、暮らしの中に自然に息づいている「感覚」です。

神棚に榊を置くこと。お正月に門松を飾ること。家の近くの大木に、なぜか手を合わせたくなること。

それらはすべて、植物を通して “見えない世界とつながる” 日本人の感性の名残 です。

そして今、私たちは、その感性を少しずつ失いかけているのかもしれません。

けれど、我々日本人ほど、植物を通して世界を感じ取れる民族はいません。

風の気配、木々のざわめき、季節の移ろいを心で受け取る力を、私たちは本来、生まれながらに持っています。

失われつつあるこの感覚を取り戻し、次の世代へ伝えていくこと。

それは、植物の文化を守るだけでなく、日本人の“魂の感性”を守ること にもつながります。

植物がそっと心を整えてくれるように、あなた自身の感情や身体にも、同じリズムがあります。

もし今、心や体が乱れを伝えてきているなら、その声を丁寧に聴く時間をつくってみませんか。

自然療法での【症例ケース】は以下からご覧いただけます。

【自然療法のご相談はこちら】から

コメント