マザーチンクチャーとは、植物や自然の素材をアルコールで抽出した「母なるハーブエッセンス」です。

今日のホメオパシーで使われるレメディーの多くは、このマザーチンクチャーから発展してきました。

この概念が体系化されたのは18〜19世紀のドイツ。ホメオパシーの創始者ハーネマンは、当時すでに行われていた薬草を酒に漬け込む抽出法を取り入れ、レメディーの源として位置づけました。ここから「Mother Tincture(母なる抽出液)」という名が生まれたのです。

しかし、その知恵の根っこはもっと古くに遡ります。

ヨーロッパの修道院医学、中世の薬草学、地中海沿岸の伝統療法、さらにはインドのアーユルヴェーダや中国の漢方にも「植物を酒や酢に漬けて命の力をいただく」文化が存在していました。

つまりマザーチンクチャーは、ヨーロッパで形を整えられた「近代ホメオパシーの産物」であると同時に、世界の人類が共有してきた薬草文化の結晶でもあるのです。

レメディーが「物質を超えた情報」に働きかけるとされるのに対し、マザーチンクチャーは植物の有効成分を含み、より肉体に寄り添う形で用いられることがあります。

ハーブティーよりも濃く、薬草そのものよりもやわらかい、その中庸の存在として暮らしに取り入れられてきました。

マザーチンクチャー図鑑では、そんな自然の恵みをひとつひとつ紹介し、文化や歴史的背景もあわせて紐解いていきます。

胃腸・栄養

詳細を見る

アルファルファ(Alfalfa/ムラサキウマゴヤシ)

主要テーマ:腸からの栄養吸収サポート

サブテーマ:回復期の体力補給/安心と充足の象徴

「食べることは生きる力」と伝えるように、アルファルファは古くから元気の源とされてきました。ミネラルやビタミンが豊富で、腸の吸収力を高める働きが語られます。

マザーチンクチャーとしては、食欲不振や消耗後の回復を助ける存在とされ、母乳や栄養吸収をサポートする植物としても知られています。

大地に深く根を張る姿は「不足を補い、土台を養う象徴」として見ることができます。

ジンジバー(Zingiber/ショウガ)

主要テーマ:胃腸のめぐりを温める

サブテーマ:消化不良や冷えを流す/活力と循環の象徴

ショウガは世界中で食薬両用のスパイスとして親しまれてきました。体を温め、停滞したものを動かす力を持つと語られます。

マザーチンクチャーとしては、消化不良や下痢、食中毒、冷えからくる不調に関連づけられます。また、呼吸を助ける面から「喉や胸の違和感」に触れることもあります。

強い香りと辛味は「滞りを打破し、活力を取り戻す象徴」とされています。

肝臓・胆のう

詳細を見る

カーディアス・マリアナス(Carduus mar.)

和名:オオアザミ/ミルクシッスル

主要テーマ:肝臓の保護と再生

サブテーマ:解毒と浄化/自己回復の象徴

鋭い棘と紫の花を持つアザミの一種。古代ローマ時代から「肝臓の守護草」として知られ、修道院医学でも大切にされてきました。ヨーロッパでは長く「毒を浄化する植物」として用いられてきた歴史があります。

マザーチンクチャーとしては、アルコールや毒素から肝臓を守り、解毒を助ける象徴とされます。その棘の強さは「侵入するものを拒み、自分を守る力」を映し出しているとも語られます。

ホメオパシーでは、肝臓や胆汁のテーマに関連づけられ、排泄や浄化の象徴として扱われることがあります。

クークマ・ロンガ(Cucurma long.)

和名:ウコン

主要テーマ:肝臓の保護、解毒サポート

サブテーマ:炎症を鎮める/再生のエネルギー

鮮やかな黄色の根茎を持つショウガ科の植物。インドのアーユルヴェーダでは古来より「聖なる香辛料」とされ、料理や儀式、薬用に幅広く用いられてきました。

マザーチンクチャーとしては、肝臓を守り、胆汁の流れを助けるサポートの象徴とされます。黄色は「太陽の光」の象徴ともされ、再生と浄化を思わせます。

ホメオパシーでは、解毒や炎症のテーマと関連づけられることがあります。

タラクシカム(Taraxacum)

和名:セイヨウタンポポ

主要テーマ:肝臓の解毒と代謝

サブテーマ:停滞の解消/新しい始まり

黄色い花と丸い綿毛を持つタンポポは、古代から「太陽の草」として親しまれてきました。春先には冬の老廃物を排出する「浄化の象徴」とされ、食用・薬用の両面で利用されてきました。

マザーチンクチャーとしては、肝臓を元気づけ、停滞を流すサポートの象徴とされます。根の力強さは「地中からの生命力」を表し、再生のシンボルともされています。

ホメオパシーでは、胆汁や代謝に関連するテーマに結びつけられることがあります。

チコリューム(Chicorium int.)

和名:チコリ/キクニガナ

主要テーマ:肝機能サポート、血液浄化

サブテーマ:執着と手放し/愛情のバランス

ヨーロッパの道端に青い花を咲かせるチコリ。古代エジプトでは「太陽の草」と呼ばれ、解熱や浄化のハーブとして使われていました。根はコーヒー代用として飲まれることも多く、食卓にも身近な植物です。

マザーチンクチャーとしては、血を浄化し、消化を助ける象徴とされます。そのしっかりした根は「地に足をつけ、自分を養う」エネルギーを示すとされます。

ホメオパシーでは、肝臓や消化のテーマに関連づけられ、また心理面では「愛の執着と無条件の愛」という象徴性を持つと語られることがあります。

アブシンシューム(Absin.)

和名:ニガヨモギ

主要テーマ:肝臓・胆のう、消化サポート

サブテーマ:神経の緊張と変容/苦味と浄化

強い苦味と香りをもつヨモギ科の植物。古代エジプトでは神聖な薬草として儀式に使われ、中世ヨーロッパでは「胃の目覚まし草」として知られました。寄生虫対策や健胃薬としての歴史も深い植物です。

マザーチンクチャーとしては、苦味が消化を促し、停滞を流す象徴とされます。また、飲み込めない感情を動かすハーブとしても語られることがあります。

ホメオパシーでは、肝胆系にまつわるテーマだけでなく、神経系の極端な緊張や痙攣を象徴的に扱うこともあります。

循環・血液・浄血

詳細を見る

クレティーガス(Crataegus)

和名:セイヨウサンザシ

主要テーマ:心臓の働きと循環のサポート

サブテーマ:心の傷と再生/心臓の虚弱

白い花と赤い果実をつけるサンザシは、ヨーロッパで古くから「心臓の守り木」とされてきました。民間では心臓の強壮薬、循環を整える薬草として用いられてきました。

マザーチンクチャーとしては、心臓のリズムを支え、血液循環を活性化する象徴とされます。

ホメオパシーでは、心臓の虚弱や狭心症だけでなく、失恋や喪失体験で傷ついた心を抱える人の象徴的サポートとして語られることもあります。

カクタス(Cactus)

和名:ダイリンチュウ

主要テーマ:心臓の圧迫感・血流の停滞

サブテーマ:循環の解放/緊縛の解除

トゲに覆われたサボテンは乾いた大地に生きる植物。水分を抱え込み、外からの圧力に耐える姿は、心臓や血管の「締め付け」を象徴するとされます。

マザーチンクチャーとしては、狭心症のような心臓の圧迫感や高血圧など循環の滞りに働きかけると伝えられています。

ホメオパシーでは、「締め付けられる」「抑圧される」体験に関連づけられ、そこからの解放を象徴的に扱います。

ハマメリス(Hamamelis)

和名:アメリカマンサク

主要テーマ:静脈瘤と血管の脆さ

サブテーマ:過去を手放す柔軟性

ウィッチヘーゼルとも呼ばれるハマメリスは、収れん作用をもつ薬草として広く使われてきました。抽出液が赤く染まるのは「血」を象徴しています。

マザーチンクチャーとしては、静脈や血管の脆弱さに寄り添うとされます。

ホメオパシーでは「古い痛みを抱え続ける」象徴と結びつき、過去を手放す柔軟性を取り戻すと語られます。

ファゴファイラム(Fagopyrum)

和名:ソバ(特にダッタンソバ)

主要テーマ:毛細血管と血液浄化

サブテーマ:老化予防/血管の守り

ダッタンソバは通常のソバの10倍以上のルチンを含み、血管を丈夫に保つことで知られます。古くから「血のめぐりをよくする穀物」として食されてきました。

マザーチンクチャーとしては、毛細血管を強化し、血液を浄化する象徴とされます。

ホメオパシーでは、高血圧や血行不良だけでなく、シミや皮膚老化を防ぐ「若返りの象徴」としても語られます。

ラパ(Arctium lappa)

和名:ゴボウ

主要テーマ:血液の浄化と排泄

サブテーマ:解毒と皮膚症状/根源からの浄化

長い根をもつゴボウは、地中深くから養分を吸い上げる植物。民間では「血をきれいにする根」として用いられてきました。

マザーチンクチャーとしては、血液を浄化し、吹き出物や慢性皮膚症状に関わるとされます。

ホメオパシーでは、停滞した毒素を「根から押し出す力」の象徴として扱います。

モモディカ・チャランティア(Momordica charantia)

和名:ゴーヤ/ニガウリ

主要テーマ:血糖調整と清熱

サブテーマ:苦味による浄化/夏の疲労回復

インドや沖縄などで日常的に食される苦瓜。強い苦味は古来「余分を削ぎ落とす」作用を象徴してきました。

マザーチンクチャーとしては、血糖や消化に関わる流れを整え、夏の疲労や代謝不良に寄り添うとされます。

ホメオパシーでは、糖代謝の乱れや血液の粘りを「熱と滞り」の象徴として扱います。

ヤマブドウ(Vitis coignetiae)

和名:ヤマブドウ

主要テーマ:血行促進と滋養強壮

サブテーマ:生命力の源/疲労回復

日本の山野に自生するヤマブドウは、ポリフェノールやクエン酸を豊富に含み、滋養強壮や血液循環に用いられてきました。

マザーチンクチャーとしては、血を温め、疲労回復を助ける象徴とされます。

ホメオパシーでは、慢性の炎症や虚弱を「冷えと停滞」の象徴と結びつけます。

ササ(Sasa)

和名:クマザサ

主要テーマ:浄血と体質改善

サブテーマ:清めと守り/酸性体質からの回復

日本の民間療法で長く親しまれてきたササは、クロロフィルやビタミンを豊富に含みます。抗炎症・解毒作用が伝えられています。

マザーチンクチャーとしては、血液を浄化し、体質改善に寄り添う象徴とされます。

ホメオパシーでは「酸っぱい体臭や口臭」のような酸性体質を清める象徴的ハーブと語られます。

呼吸器

詳細を見る

エリオボトリア(Eriobotrya)

和名:ビワ

主要テーマ:咳を鎮める・呼吸器のサポート

サブテーマ:胃を整えて全体の回復を助ける/生命力を潤す葉

古くから日本では、ビワの葉を煎じて「咳を鎮める・熱を冷ます」ために使われてきました。夏の暑気あたりや食欲不振にも重宝された歴史があります。

マザーチンクチャーとしては、呼吸器と消化器の双方に親和性をもち、痰や咳の停滞を流し、弱った胃腸を支える象徴とされます。

ホメオパシーでは、呼吸器系の不調とともに、消化不良や糖代謝のテーマと結びつけられることがあります。

グリンデリア(Grindelia)

和名:グリンデリア

主要テーマ:粘る痰・喘息

サブテーマ:粘着質な停滞をゆるめる/呼吸の自由を取り戻す

花に白い樹脂を分泌することから「ゴム草」と呼ばれる植物。北アメリカで気管支炎や喘息に使われてきました。

マザーチンクチャーとしては、痰の排出を助け、呼吸を楽にする象徴とされます。

ホメオパシーでは、気管支や肺に粘液がまとわりつくような状態、呼吸のしづらさをテーマに扱うことがあります。皮膚のかゆみや炎症にも使われ、停滞したものを外に出す流れを助ける存在です。

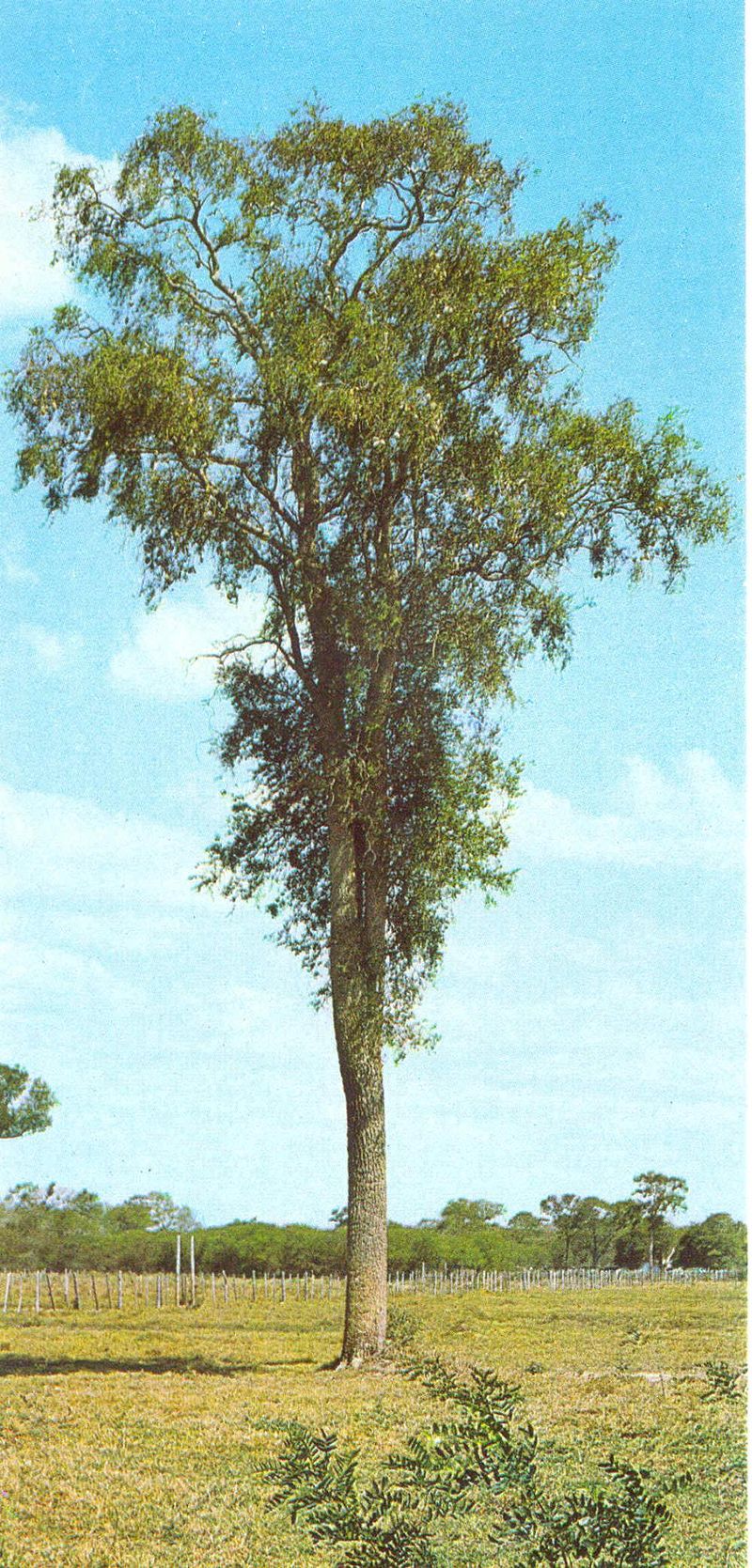

ケブラコ(Quebracho/シロケブラコ)

主要テーマ:呼吸困難・酸素供給サポート

サブテーマ:心肺バランス/細胞の活力

南米原産の高木で、硬く割れにくい材質から「Quebracho(折れない木)」と名づけられました。チリなどでは古くからキナの代用として解熱剤や民間薬に使われ、呼吸や心臓の負担を和らげる木として伝承されてきました。

マザーチンクチャーとしては、呼吸が浅く、息苦しさを感じやすい人や、体が酸素をうまく取り込めないときのサポートに結びつけられてきました。とくに夜間や労作後の呼吸困難といったテーマに関連づけられることが多いです。

また「ミトコンドリアに酸素を届ける木」とも呼ばれ、全身の細胞に活力をもたらす象徴として扱われます。

ホメオパシーの領域では、呼吸器のテーマと同時に心臓の循環の弱さを含めて捉えられ、心肺の調和を支える植物として言及されることがあります。

眼のケア

詳細を見る

ユーファラジア(Euphrasia/コゴメグサ)

主要テーマ:目と粘膜のサポート

サブテーマ:アレルギー・花粉症/季節性のゆらぎ

ユーファラジアは小さな花が目の形に似ていることから、古くから「目に力を与える草」と呼ばれてきました。英語名 Eyebright(アイブライト) も、その象徴性をよく表しています。

マザーチンクチャーとしては、目の乾きやかすみ、過剰な涙や粘液といったテーマに関連づけられます。また、花粉症や季節の変わり目にゆらぎやすい 目・鼻・喉の粘膜全体 を整える植物として語られてきました。

光や風に敏感な人、煙や埃などで症状が悪化する人に寄り添うケアとしても知られています。

シネラリア(Cineraria/シロタエギク)

主要テーマ:白内障・目のトラブル

サブテーマ:肝臓との関連

銀白色の葉を持つシロタエギクは、古くから「目を守る植物」として語られてきました。とくに白内障や瞳孔の濁りといった視覚にまつわるテーマと深く結びついています。

マザーチンクチャーとしては、目の問題を整える象徴として用いられます。また、肝臓と目の働きがつながっているという伝統的な考え方から、「苦味」が肝臓の解毒を促すサインとして受け取られることもあります。

耳のケア

詳細を見る

バーバスカム(Verbascum)

和名:ビロードモウズイカ

主要テーマ:耳と咳のトラブル

サブテーマ:夜に悪化する乾いた咳/耳に詰まる圧迫感の象徴

古代から肺や耳の薬草として知られ、ヨーロッパでは気管支炎や咽喉の炎症に用いられてきました。

マザーチンクチャーとしては、耳の圧迫感や声の枯れ、乾いた咳をやわらげる象徴とされます。

ホメオパシーでは、夜に悪化する咳や耳痛、声がれに関連づけられます。また、脾臓や神経との関係も語られ、深刻さを抱え込みやすい人の象徴的な植物ともいわれます。

口腔ケア

詳細を見る

プランターゴ(Plantago/オオバコ)

主要テーマ:口腔ケア・粘膜サポート

サブテーマ:歯ぐき・口内の炎症/境界の保護

道端に生えるごく身近な植物ですが、踏まれても立ち上がる強靭さから「忍耐」や「回復」の象徴とされてきました。ヨーロッパでは古くから「歯の守り草」と呼ばれ、口や耳のケアに利用されてきた歴史があります。

マザーチンクチャーとしては、口腔の炎症や腫れ、口内の粘膜の不調を整える象徴とされます。特に歯ぐきや口内炎、歯痛などのケアに関連づけられてきました。

ホメオパシーでは、口腔や粘膜の問題をテーマにしたレメディーとしても扱われ、外界と体内の境界を保護する植物として象徴的に位置づけられます。

神経・睡眠

詳細を見る

ハイペリカム(Hypericum/セイヨウオトギリソウ)

主要テーマ:神経の修復・光の象徴

サブテーマ:痛みと抑圧からの解放

黄色の花は光を象徴し、古代から「悪霊を祓う草」として夏至の日に収穫され、家の扉に吊るされてきました。ハイペリカムは神経の痛みと心の抑圧、両方に光を差し込む植物として世界中に伝えられています。

マザーチンクチャーとしては、神経のダメージやストレス性の不安に関連づけられ、精神的な暗闇に差す光のような役割を象徴します。刺すような痛みや神経痛の場面でもよく登場します。

その象徴的イメージから「心に光を取り戻す草」とも言われ、心身が塞がっているときに選ばれることがあります。

パッシフローラ(Passiflora/トケイソウ)

主要テーマ:安眠と心の静けさ

サブテーマ:心配や焦燥の鎮静

トケイソウはその独特な花の形が「十字架の受難」を連想させ、ラテン名の「Passio(受難)」に由来します。苦しみを抱える人に静けさを与える象徴として、修道院や薬草園でも重用されてきました。

マザーチンクチャーとしては、眠れない夜、不安や焦燥が強いときに心を鎮める役割を担います。日中のストレスを手放し、自然な眠りへと導く「夜の友」のような存在です。

象徴的には「受難を和らげる花」とも呼ばれ、心の痛みを抱えながらも安らぎを取り戻す場面で選ばれることがあります。

バレリアナ(Valeriana/カノコソウ)

主要テーマ:神経の過敏と不眠

サブテーマ:筋肉の緊張・ヒステリー的動揺

古代ギリシャの医師ヒポクラテスがすでに「不眠に効く」と記録しており、ヨーロッパでは何世紀にもわたって鎮静の草として用いられてきました。ネコが根の香りに酔うことでも知られ、「眠りを誘う草」として人々に親しまれてきました。

マザーチンクチャーとしては、神経が過敏になり不眠や動悸を起こしやすいときに寄り添う象徴です。月経前のイライラやヒステリー的な緊張を和らげる草としても知られます。

「過敏な心を鎮める草」として、揺れ動く感情をやさしく包み込み、落ち着きを取り戻すきっかけを与えます。

ギンコビローバ(Ginkgo biloba/イチョウ)

主要テーマ:脳の血流と記憶

サブテーマ:集中力・老化予防

2億年以上前から姿を変えず生き残ったイチョウは「生きた化石」と呼ばれています。長寿と再生の象徴として、寺院や街路樹にも多く植えられてきました。

マザーチンクチャーとしては、脳の血流を促し、記憶や集中力をサポートする象徴とされます。加齢や疲労で鈍くなった思考を活性化させる「脳の滋養」として語られます。

ボラーゴ(Borago/ルリジサ)

主要テーマ:副腎の回復とストレス耐性

サブテーマ:感情の落ち込みと勇気

星型の青い花を咲かせるルリジサは、中世ヨーロッパでは「勇気をもたらす草」と呼ばれ、兵士や旅人が戦いや長旅の前に口にしたと言われています。その象徴性からも、ストレスや恐怖で萎縮した心を再び開かせるイメージがあります。

マザーチンクチャーとしては、副腎を滋養し、ステロイド使用や慢性的なストレスで消耗した身体を助けるサポートとして語られます。体が枯渇しているときに瑞々しさを取り戻すような象徴的役割を果たします。

「心に勇気を取り戻す草」として、精神的に打ちのめされた人の再生の場面でも選ばれることがあります。

女性の健康・ホルモン

詳細を見る

ダイオスコリア(Dioscorea/野生ヤマノイモ)

主要テーマ:女性ホルモンのバランスと月経・更年期

サブテーマ:痙攣痛・胆汁うっ滞

北米先住民が古くから女性のための薬草として利用してきたヤマノイモ。英語で「ワイルドヤム」と呼ばれ、女性のリズムと強く結びついた象徴を持ちます。

マザーチンクチャーとしては、月経痛、更年期の揺らぎ、胆石に伴う疝痛などの場面で「内側からの痙攣を解きほぐす」イメージで語られてきました。とくに、腰を反らすと痛みが和らぐような特徴的な症状がよく言及されます。

女性のサイクルだけでなく、胆汁分泌や腸の緊張にも関わるため「消化器と女性性をつなぐ草」として位置づけられます。

カーサマスティントリウス(Carthamus tinctorius/ベニバナ)

主要テーマ:血流促進と女性の循環

サブテーマ:冷え・月経不順

紅色の花から染料が取れるベニバナは、古代エジプトや中国で女性の養生に広く用いられた歴史を持ちます。血を巡らせ、冷えを解消する「女性の血の草」として象徴的に語られます。

マザーチンクチャーとしては、月経不順、冷えによる腹部の違和感、血流が停滞して重だるい時期などに関連づけられます。血を巡らせることで、女性の身体全体に明るさを取り戻すイメージです。

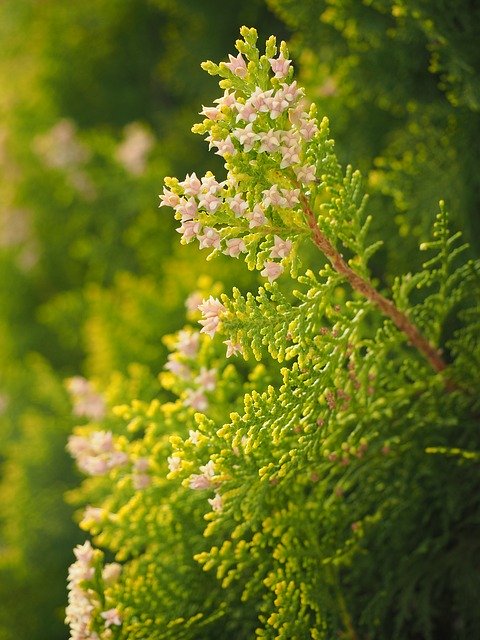

スーヤ(Thuja occidentalis/ニオイヒバ)

主要テーマ:予防接種や薬の抑圧からの回復

サブテーマ:ホルモン・生殖器サポート

「生命の木」と呼ばれる常緑樹。墓地に植えられてきた歴史からも「魂の旅の守護樹」として象徴的に扱われてきました。

マザーチンクチャーとしては、予防接種の影響で生じた慢性的な不調、ホルモンの乱れ、生殖器や皮膚の問題に関連づけられます。イボやポリープのイメージとともに「抑圧されたものを解き放つ草」として語られます。

女性のリズムを整える場面にも選ばれ、閉ざされていた生命力を再び流れさせる象徴を担います。

泌尿器・腎臓

詳細を見る

バーバリス・ブルガリス(Berberis vulgaris/セイヨウメギ)

主要テーマ:腎臓・肝臓の浄化と排泄

サブテーマ:結石・胆汁うっ滞

黄色い根と赤い実を持つ低木で、中世ヨーロッパでは「体を清める薬草」として広く使われてきました。苦味が強く、古代から胆汁や尿の流れを整える植物とされています。

マザーチンクチャーとしては、腎臓や肝臓の働きを高め、結石や胆汁うっ滞に関連づけられます。腰背部に放散する痛みや、腎臓の鈍い重だるさを象徴的に解放する草です。

「石を流す草」と呼ばれることもあり、停滞を動かし浄化を助ける存在として位置づけられます。

ソリデイゴ(Solidago/セイタカアワダチソウ)

主要テーマ:腎臓と膀胱の強壮

サブテーマ:慢性的な排泄トラブル

黄金色の花を咲かせることから「ゴールデンロッド」と呼ばれる植物。ヨーロッパでは腎臓を守る象徴とされ、尿路系の浄化と強壮に用いられてきました。

マザーチンクチャーとしては、慢性膀胱炎、排尿痛、浮腫などに関連づけられます。排泄機能を穏やかに促し、「水の巡りを取り戻す草」として語られます。

長く続く不調を洗い流し、再び潤いを与える象徴としても扱われます。

エクィシータム(Equisetum arvense/スギナ)

主要テーマ:泌尿器と結合組織のサポート

サブテーマ:排尿障害・骨や軟部組織の再生

春に「ツクシ」を出す植物で、日本でも馴染み深い存在。豊富に含まれるシリカ(珪素)が、結合組織や骨を強くすることから「再生の草」と呼ばれてきました。

マザーチンクチャーとしては、夜尿症、膀胱炎、腎臓結石、治りにくい傷などに関連づけられます。尿が出にくい、または頻繁すぎるといったバランスの乱れを整えるとされます。

「弱った組織を立て直す草」として、泌尿器だけでなく骨や皮膚、関節にも広くつながりを持ちます。

ガリウム・アパ(Galium aparine/シラホシムグラ)

主要テーマ:腎臓・膀胱の浄化

サブテーマ:結石・リンパの滞り

小さな白い花をつけ、他の植物に寄りかかって育つ特徴を持つ草。寄りかかる姿は「支えを必要とする存在」の象徴とも言われます。

マザーチンクチャーとしては、結石、排尿困難、浮腫、リンパ腺の腫れに関連づけられます。尿砂や膀胱炎を浄化し、「滞ったものを洗い流す草」として扱われます。

また癌や潰瘍への伝承利用もあり、解毒と再生のイメージが強い植物です。

骨・関節・結合組織

詳細を見る

ルータ(Ruta graveolens/ヘンルータ)

主要テーマ:腱・靭帯・小さな関節のサポート

サブテーマ:繰り返す損傷/「裏切りを超えて信頼を取り戻す草」

強い香りと苦味をもつミカン科の多年草。古くから「ネコが近寄らない草」として知られ、虫よけや薬草に使われてきました。

マザーチンクチャーとしては、腱・靭帯・骨など結合組織の損傷に関連づけられます。腱鞘炎やテニス肘、繰り返す骨折や小さな関節の弱さなど、「何度も繰り返す傷」に向けた象徴とされています。

その鋭い苦味は「内側で閉ざされたものを開く」力を映し出すとも語られます。

皮膚・外傷

続きを見る

カレンデュラ(Calendula/トウキンセンカ)

主要テーマ:皮膚の修復・創傷ケア

サブテーマ:炎症の沈静/「太陽の花」の象徴性

マリーゴールドとも呼ばれるキク科の花。黄金色の花は太陽の象徴とされ、中世ヨーロッパでは皮膚の癒し草として重宝されました。

マザーチンクチャーとしては、切り傷・擦り傷・潰瘍・化膿など「開いた皮膚を閉じる」サポートの象徴とされます。

ホメオパシーでは、アーニカが「打撲の代表」なら、カレンデュラは「傷の代表」と言われ、外用・内用の両方でケアに使われてきました。

ベリスペレニス(Bellis perennis/ヒナギク)

主要テーマ:深部の打撲・産後や手術後の回復

サブテーマ:隠れた傷を癒す/「純粋さの再生」

小さなヒナギクですが、力強い再生力をもつ花。ヨーロッパでは「田舎のアーニカ」と呼ばれ、農作業や出産後の女性の体を癒す象徴として親しまれました。

マザーチンクチャーとしては、アーニカでは届きにくい「深部の筋肉・子宮・乳房の打撲」に関連づけられます。帝王切開や産後のケアにも登場します。

その純白の花は「痛みの中でも再び咲き誇る力」の象徴とも語られます。

アーティカ・プラット(Urtica urens/エゾイラクサ)

主要テーマ:かゆみ・蕁麻疹・火照りの皮膚

サブテーマ:炎症の浄化/「刺すような刺激」からの目覚め

イラクサの仲間で、葉に細かいトゲをもち触れると痛みや痒みを引き起こします。この性質から「痒みや炎症の皮膚」を映す象徴とされます。

マザーチンクチャーとしては、蕁麻疹、湿疹、火傷、母乳の分泌サポートなどに関連づけられます。刺激と同時にデトックスを促す植物でもあります。

「刺すような感覚を与えて気づきを促す」その特徴が、体に不要な熱や滞りを解き放つイメージと重ねられます。

ミュルフォリューム(Millefolium/セイヨウノコギリソウ)

主要テーマ:止血と循環のバランス

サブテーマ:境界を守る草/「戦士を癒す植物」

ギリシャ神話の英雄アキレスが戦場でこの草を使い兵士の傷を癒したことから「アキレア(Achillea)」の名がつきました。

マザーチンクチャーとしては、出血傾向や皮膚の裂傷、痔や静脈の問題に関連づけられます。血管と皮膚の境界を強める象徴的な植物です。

「千の葉をもつ草」と呼ばれる繊細な葉は、細やかな防御と修復の力を象徴しています。

感染症・免疫

詳細を見る

エキネシア(Echinacea/ムラサキバレンギク)

主要テーマ:免疫バランスのサポート

サブテーマ:浄化と防御の象徴

北米の先住民が「大地の守り草」として重んじてきた植物。古来より外傷のケアや体力低下のときに使われてきました。

マザーチンクチャーとしては、体が外界からの影響にさらされやすいとき、自己防御力を整える象徴とされます。のどや皮膚の不快感、疲労時の体調管理に用いられることがあります。

トゲを持つ花の形は「外からの侵入を防ぎ、内側を守る力」を表しているとも語られます。

ユーパトリューム(Eupatorium perfoliatum/ヒヨドリバナ)

主要テーマ:高熱と全身の痛みをともなう不調

サブテーマ:骨までしみる痛み/解熱と発汗の象徴

北米先住民が伝統的に「熱をともなう全身の不調」に用いてきた植物。とくに、骨や関節がずしんと重く感じられるような熱のときに語られてきました。

マザーチンクチャーとしては、発汗や解熱を助け、体に溜まった不要なものを外に出すサポートとされます。高熱や悪寒をともなうときに「骨にしみるような痛み」と結びつけられることがあります。

その姿は「体の奥深くに溜まったものを外に排出する力」を象徴しているといえるでしょう。

セラストラス(Celastrus/ツルウメモドキ)

主要テーマ:関節のこわばり・炎症性のテーマ

サブテーマ:自己免疫のゆらぎ/「絡み合うつるが解けるとき」

秋に黄色い実と赤い種子をつけるつる性の植物。装飾にも使われる美しい姿の裏に、炎症を鎮める力を秘めています。

マザーチンクチャーとしては、関節のこわばりや違和感、体内で繰り返される炎症のサイクルに関連づけられます。 自己免疫的なゆらぎのテーマに触れられることもあります。

つるが他の植物に寄りかかって生きる姿は「支えを求めつつも、自らの柔軟さを取り戻す」人間の姿にも重ねられます。

植物は、私たちの想像以上にパワフルで神秘的な力を秘めています。

マザーチンクチャーは、その栄養と特性を借りて、日々の養生やセルフケアに役立てることができます。ここで紹介したのはほんの一部ですので、気になるテーマや植物があれば、各記事でさらに深く学んでみてください。

※本記事は一般的な健康情報の提供を目的としたものであり、診断や治療を行うものではありません。体調に不安がある方、また現在服薬中の方は、必ず医師や専門家にご相談ください。

『自分に合うケアを見つけたい』と思われた方は、ぜひ個別相談会をご利用ください。

からだと心の背景に寄り添いながら、自然にできるサポートをご提案いたします。

📚 参考にした書籍・資料

- 『ハーブ・マザーチンクチャー』

- 『自然療法百科事典』

- 『メディカル・ハーブ事典』