※本記事は学校や公的機関などの支援と並行しながら、自然療法を「子どもの回復と家族の気づきの選択肢のひとつ」として参考にしてください。

はじめに ― 不登校は特別な子の問題ではありません

不登校は「一部の特別な子だけに起こる現象」ではありません。

文部科学省の調査では、全国で小中学生の約27人に1人が不登校を経験していると報告されています。

つまり、不登校は誰にでも起こり得る「現代社会全体の課題」であり、珍しいことではないのです。

不登校とは(教育の視点から)

文部科学省は不登校を「年間30日以上欠席し、心理的・情緒的・身体的・社会的要因により登校できない状態」と定義しています。

その背景には――

*いじめや学業の負担

*人間関係の悩み

*母子の分離不安や感受性の高さ

*無気力、生活リズムの乱れ

*家族関係の緊張や親の未解決課題

など、多様な要因が複雑に絡みます。

不登校は「子どもの怠け」ではなく、心と体が発する “これ以上は無理”というサイン だと理解することが第一歩です。

幼少期の体験と不登校

不登校の背景には、幼少期の体験や家庭の雰囲気が大きく影響しています。

- 親から離れることへの強い不安(分離不安)

- 周囲に合わせすぎて疲れる感受性

- 「失敗してはいけない」という思い込み

- 夫婦関係の緊張や、心理的に不在の親

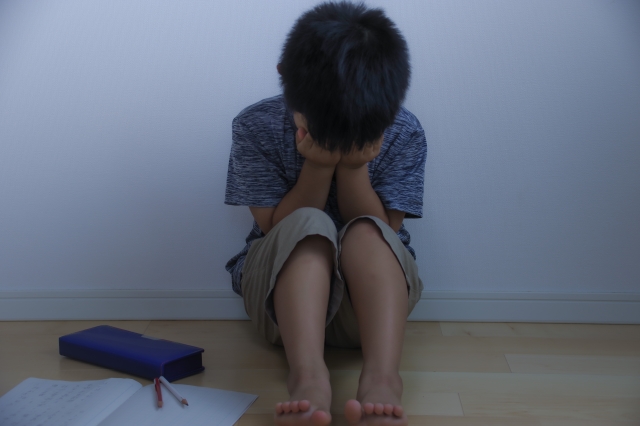

事例:朝になると腹痛を訴える小学生

小学校低学年の男の子は、毎朝「お腹が痛い」と訴えて動けなくなっていました。

病院で検査をしても異常はなく、お昼になると元気に遊ぶ。

これは単なる仮病ではなく、「学校に行くことが怖い」という気持ちが体の症状として表れていた例です。

不安や緊張を言葉にできない子どもほど、体を使ってサインを出すのです。

このようなケースは珍しくなく、子どもの症状を「怠け」や「わがまま」と決めつけない視点が大切です。

自然療法の視点 ― 症状は敵ではなく、メッセージ

自然療法では、不登校そのものを「なくすべき問題」とはとらえません。

子どもの症状や行動は、心と体がバランスを取り戻そうとするメッセージだからです。

学校に行けない=「安心できる環境が必要」

朝になると体調不良が出る=「感情が抑圧されている」

無気力が続く=「エネルギーを充電する必要がある」

このように理解すれば、不登校は「弱さ」ではなく 回復のためのプロセス として見えてきます。

私のセッションでできること

子どもの不登校は複合的なサイン

多くの場合、不登校は 体の不調・心の葛藤・親自身の未解決課題(家族の病理) が絡み合って起こります。

そして実際には、不登校の子どもが積極的にカウンセリングに応じることは稀です。

むしろ 親(特に母親)が変化することで、子どもが自然に変化する ことが多いのです。

親御さんが安心して語れる場をつくる

子どもが話したがらないときでも、親が自分の思いや不安を整理すると、家族全体の空気が変わります。

事例:母親が不安を整理したら子どもが自然に変わったケース

「どうしてうちの子だけが…」と悩み続けていた母親が、セッションで初めて自分の不安や苛立ちを言葉にしました。

それまで子どもには「早く学校に行きなさい」と言っていたのが、「今日はどう過ごしたい?」と寄り添う言葉に変わりました。

すると、数日後に子どもは自然に「ちょっと学校に行ってみようかな」と言い出したのです。

親が安心感を取り戻すと、その雰囲気は確実に子どもに伝わります。

幼少期からの思い込みや信念を整理する

「失敗してはいけない」「弱音を吐いてはいけない」といった無意識の思い込みは、子どもの心を縛りつけます。

親がまず自分自身の思い込みに気づき、子どもへの声がけを変えていくことで、子どもは少しずつ「安心して弱音を出せる」ようになります。

子どもの内側からの回復を支える

多くの場合、子ども自身はカウンセリングに抵抗を示します。

しかし、ホメオパシーや薬草療法といった自然療法で体を内側から整えると、心に余裕が生まれ、安心感を取り戻しやすくなります。

不登校の子どもには共通して「特定の臓器の弱り」が見られることが多く、これは「話すのが苦手」「自分の気持ちを言葉にできない」子どもにとって特に重要なサポートです。

登校をゴールにしない

「登校さえすればすべて解決」と思い込むと、親も子も苦しくなります。

大切なのは「登校か不登校か」ではなく、 心と体が安心を取り戻しているかどうか。

セッションでは、

1)まず子どもを「理解」すること

2)家族関係の偏りを見直すこと

3)生活リズムや睡眠習慣を整えること

を土台にしていきます。

「社会の病理」としてのスクリーン依存

近年、不登校に「スクリーン依存(特にゲーム依存)」が重なるケースが急増しています。

逃避、昼夜逆転、生活リズムの破綻…。これは 社会の病理 として子どもたちが無防備に影響を受けている姿です。

生活の立て直しがなければ回復は不可能であり、自然療法やカウンセリングだけでは限界があります。

家族が協力して「ゲーム・スマホとどう距離をとるか」を整えることが、必須の土台になります。

最後に ― あなたへのメッセージ

不登校は子どもにとっても親にとっても苦しい出来事ですが、同時に 「家族に新しい形が必要だよ」というサイン です。

子どもは家族の中で最も繊細で優しい存在として、見えない問題を代わりに背負ってくれています。

そのサインをどう受け止め、どう変化していくか。そこに家族の成長と癒しの可能性があります。

よくある質問

Q. 不登校の原因は子ども自身にあるのでしょうか?

A. 不登校は「子どもが怠けているから起こるもの」ではありません。

背景には、家庭内の関係性や育ってきた環境、学校や社会のストレスなど、複数の要因が複雑に絡み合っています。

私の経験でも、子どもを責めて「なぜ行けないの?」と問い詰めたり、「家族には問題がない」と親が突き放したりすると、子どもの孤独感はさらに深まり、回復が難しくなるケースが少なくありません。

多くの場合、不登校や引きこもりになるのは 家族の中で最も感受性が高く、優しい子 です。

他の家族が見過ごしてしまう緊張や葛藤を、その子が「体調不良」や「無気力」といった形で代弁してくれているのです。

つまり、子ども自身が問題なのではなく、 家族や社会が抱える未解決の課題を“見える化”してくれている存在 だと捉えることができます。

この視点に立つことで、親も「子どもを変えようとする」のではなく、まず自分自身や家族のあり方を見直すきっかけにできます。

それが、子どもの回復につながる大切な一歩になるのです。

Q. 不登校は治療すればすぐに解決しますか?

A. 不登校は「病気」ではなく「心と体の声」です。

薬や治療で短期間に“治す”ことができるものではありません。

子どもが不登校になる背景には、家庭や学校での人間関係、過去の体験、気質や感受性など、いくつもの要因が重なっています。

そのため、症状だけに注目して「学校に行けるようにする」ことを急いでも、本質的な解決にはつながりません。

自然療法では、“症状を取り除くこと”よりも 子どもと家族が回復力を取り戻すプロセス を大切にします。

1)安心できる環境を整える

2)安心して表現できる場をつくる

3)体の弱りを整え、エネルギーを回復させる

こうした段階を経ることで、子どもは少しずつ自分の力を取り戻し、自然に社会や学校との関わりを再開できるようになります。

Q. 学校に戻すことを目標にすべきですか?

A. 学校復帰がゴールではありません。安心感を取り戻し、自分らしく成長できる環境を整えることが最も重要です。

多くの親御さんは「登校できればすべて解決する」と考えがちですが、表面的に登校できても、心の土台が整っていなければ再びつまずいてしまうことも少なくありません。

むしろ、「家で安心して休むこと」や「小さな興味を取り戻すこと」自体が回復のサインです。

・朝、笑顔で家族と会話できるようになった

・少しずつ食欲が戻ってきた

・外出への抵抗が減り、散歩や買い物に出られるようになった

こうした小さな積み重ねが、やがて社会や学校との関わりを自然に取り戻す力へとつながります。

学校復帰はその過程のひとつにすぎません。

子どもが「安心して生きられる自分」を取り戻すことこそ、本当のゴールだといえるでしょう。

Q. ゲームやスマホ依存と不登校は関係ありますか?

A. とても関係があります。長時間のゲームやスマホ利用は「現実からの逃避」を強め、昼夜逆転や無気力を固定化してしまう大きな要因になります。

画面に没頭する生活が続くと、脳の働きのバランスが乱れ、感情のコントロールや「やめよう」と判断する力が弱まります。

そのため、頭では「もうやめたい」と思っても実際にはやめられず、依存が強まることがあります。

また、ゲーム依存の傾向が強い子どもは、感情の起伏が激しくなり、ちょっとしたことで怒りやすくなることもあります。この悪循環が続けば生活リズムはさらに崩れ、回復が難しくなってしまいます。

だからこそ、生活のリズムを立て直すことが、不登校からの回復の第一歩なのです。

もし『一歩踏み出してみようかな』と感じられたら、相談会をご利用ください。

無理に変えるのではなく、あなたのペースで歩めるよう伴走いたします。

Q. 不登校の問題に、ホメオパシーは有効ですか?

A. 言葉によるカウンセリングは、子どもや親の意識を整理し、考え方を少しずつ変えるうえで大切な役割を果たします。

しかし、不登校の背景には「過去の体験」「幼少期から抑圧してきた感情」などが無意識の層に積み重なり、本人も気づかない抵抗として働いていることが多くあります。そのため、カウンセリングだけでは届きにくい部分があるのも事実です。

ホメオパシーは、子ども自身、そしてそれを支える親(特に母親)に共鳴し、無意識に沈んでいた怒りや悲しみを浮かび上がらせる働きを持ちます。

それは単なる「症状を抑える」アプローチではなく、心の深い層にたまっていた感情を表に出し、浄化・解放へとつなげるサポートです。

不登校の子どもが「言葉ではうまく話せない」場合でも、レメディーを通じて内側から動きが起こり、親子関係や日常の中に少しずつ変化が表れていくことがあります。

つまり、ホメオパシーは 意識と無意識の橋渡し をすることで、子どもと家族の回復力を自然に引き出していく有効な選択肢のひとつといえます。

Q. 不登校の問題に、薬草療法は有効ですか?

A. 私の経験では、不登校は「心の問題」だけでは説明できません。多くの子どもに共通して、体のエネルギーの弱さが見られます。これは医学的な臓器の病気という意味ではなく、東洋医学でいう「気の弱り」や「気の滞り」といったエネルギーの不調です。

子どもは本来、回復力と柔軟性を備えています。しかし、長引くストレスや家庭内の緊張、生活リズムの乱れなどで「気」が滞ると、心と体のバランスが崩れ、動けなくなってしまうのです。

薬草療法は、この「気の流れ」を整え、弱った部分をやさしく補う働きをします。たとえば、緊張しやすい子どもにはリラックスを促す薬草、無気力が強い場合にはエネルギーを補う薬草など、その子の状態に合わせて選びます。

「健全な体に健全な魂が宿る」という言葉の通り、まず体が少しでも安定すると、心にも余裕が生まれます。その小さな変化が、不登校からの回復を支える大切な一歩になります。

薬草療法は単独で「不登校を治す」ものではありませんが、安心感を取り戻すための大切な土台づくりとして、重要な役割を果たします。

Q.子どもの不登校は私のしつけが悪かったのでしょうか?

A.「しつけが悪かったから不登校になった」と考える必要はありません。不登校は、ひとつの原因で起こるのではなく、子どもの気質や発達の特徴、家庭内の関係性、学校・社会の環境など複数の要因が絡み合ってあらわれます。

ただし、親の価値観やしつけのスタイルが子どもの心に影響することは確かです。たとえば、

- 「失敗してはいけない」「ちゃんとしなければならない」 と厳しく育てられると、子どもは感情を押し込み、エネルギーを消耗しやすくなります。

- 心配からの過干渉 が続くと、子どもは自分で考えたり選んだりする力を発揮しにくくなります。

それでも、不登校は「親が悪い」という話ではありません。むしろ、不登校は家族全体がよりよい関わり方を学び直すためのサインだと捉えられます。親が自分の不安や思い込みを整理し、声かけや距離感を少し変えるだけで、子どもの状態が自然に動き出すことは少なくありません。

私の経験でも、子どもの代理として相談されるだけでは大きな変化は限られます。 けれども、親御さんご自身が「自分の内面や関わり方を見直したい」と勇気を持ってご相談に来られたケースでは、不登校が単なる問題ではなく、家族にとって大きな学びと成長のきっかけとなっていくことが多いのです。

また、子どもと親がそれぞれ別々に相談の場を持つことも、とても大切です。子どもは安全な場で気持ちを整理しやすくなり、親は親で、自分の不安や思い込みを解きほぐす時間を持てます。その両輪がかみ合ったとき、家族の空気がやわらぎ、回復への道が自然に開けていきます。

結論として、不登校は「親のしつけの失敗」ではありません。子どもと親、双方の安心を取り戻すプロセスに丁寧に取り組むことが、最も現実的で、長い目で見て確かな解決につながります。

「他の方の事例も知りたい」と思われた方は【症例ケース】からご覧いただけます。

「自分や家族の状況に合わせたサポートを受けたい」と感じた方は【自然療法のご相談はこちら】からどうぞ。

コメント