こんにちは、自然療法セラピストのシンジョウ🌺です。

最近、こんなご相談を受けました。

「夜、横たわると呼吸が苦しく、ヒィーヒィーと音がして眠れない」というものです。

詳しくお話を伺うと、夕食に飲んだ手頃なチリ産ワインが、症状の直前に摂取されていたことがわかりました。

このような時、私は必ず「引き金になった出来事」を丁寧に探ります。

喘息様の症状は、感情の影響から起こることもあれば、ハウスダストや食品添加物など、身体的な要因が関係していることもあるからです。

今回の場合、原因と考えられたのは、ワインに含まれる酸化防止剤(亜硫酸塩)でした。

ワインに含まれる酸化防止剤の影響とは?

手頃な価格で大量生産されるワインでは、ブドウの栽培コストを抑えるため、農薬が多く使われることも少なくありません。さらに、輸送や保存のために酸化防止剤(亜硫酸塩)が添加されます。

一般的に、ワインに含まれる亜硫酸塩の量はごく微量であり、ほとんどの人には問題ないとされています。

しかし、亜硫酸塩に過敏な体質の方では、呼吸困難やじんましんなど、アレルギー様の症状を引き起こすことが知られています。

実際、この方は過去にも、ワインを飲んだ夜に喘息様の呼吸困難を経験していたことがわかりました。

自然治癒力を引き出す選択

この方は、自然療法を学んでいたため、呼吸が苦しくなっても無理に横にならず、

アーセニカム(Ars.)とカーボベジ(Carb-v.)というホメオパシーレメディーをとり、

1時間ほど座って静かに休んだところ、呼吸が楽になり、自然に眠れるまで回復したそうです。

自然療法に馴染みのない方であれば、おそらく病院を受診し、吸入薬などによる対処療法を選択していたかもしれません。

その後、この方は私の助言も取り入れ、オーガニックワインや酸化防止剤無添加のワインを選ぶように工夫したことで、同じ症状は再発していないそうです。

これは特別な話ではありません

このエピソードを特別なケースだと思う方もいるかもしれません。

しかし実は――体調不良の背景に、知らずに摂取している食品添加物が関係しているケースは、多いと予想されています。

日本は「食品添加物天国」とも言われています。

海外では使用禁止になっている添加物が、なぜか日本では今も許可され続けており、

「日本は世界の食品添加物の最終処分場」と揶揄する声さえあります。

スーパーで家族を守るために

だからこそ、スーパーで安全な食品を選ぶための最低限の知識は、これからますます大切な「家族を守る力」になっていきます。今回は、加工食品別に選び方と避けたい添加物リストをまとめました。

ぜひ、日々の買い物にお役立てください。

【加工食品別】安全な選び方&NG添加物一覧

| 分類 | 主な製品例 | 選ぶと良いもの (安全な選び方) | ×な添加物 (即避け) | △な添加物 (注意) |

| 水産加工品 | かまぼこ、ちくわ、缶詰の魚介類 | 魚・塩・砂糖だけ/伝統製法/水煮缶、オイル漬缶(オリーブオイル使用) | リン酸塩、ソルビン酸、亜硝酸ナトリウム | 亜硫酸塩、グリシン、調味料(アミノ酸等) |

| 肉加工品 | ハム、ソーセージ、ベーコン | 無塩せき製品/原材料が肉・塩・砂糖のみ | 亜硝酸ナトリウム、リン酸塩、BHA、BHT | グリシン、調味料(アミノ酸等) |

| 乳加工品 | 牛乳、ヨーグルト、チーズ | 成分無調整牛乳/生乳+乳酸菌ヨーグルト/ナチュラルチーズ | 人工甘味料(アスパルテーム、スクラロース、アセスルファムK、サッカリン)、乳化剤 | 安定剤、加工デンプン |

| 野菜加工品 | 野菜缶詰、冷凍野菜、漬物 | 野菜+塩のみ/無添加冷凍野菜/昔ながらの漬物(ぬか・酢) | 亜硫酸塩、漂白剤(次亜硫酸ナトリウム) | 酸化防止剤、調味料(アミノ酸等) |

| 果実加工品 | 果物缶詰、ジャム、ジュース | 果実+果汁または砂糖だけ/100%ジュース無添加 | 亜硫酸塩、着色料(赤色◯号、黄色◯号、青色◯号) | 香料、酸化防止剤 |

| 油脂食品 | マーガリン、ショートニング、バター | 生乳だけのバター/圧搾・無添加オイル(オリーブオイル、ココナッツオイル) | マーガリン、ショートニング、トランス脂肪酸、BHA、BHT | 乳化剤 |

| 嗜好食品 | チョコレート、ガム、清涼飲料 | カカオ+カカオバター+砂糖のみのチョコ/無添加炭酸水 | 人工甘味料(アスパルテーム、スクラロース、アセスルファムK、サッカリン)、着色料、安息香酸ナトリウム | 香料、酸味料 |

| 調味料 | ドレッシング、ソース、たれ | 醤油(大豆・小麦・塩のみ)/味噌(大豆・米・塩)/自然素材ベースドレッシング | カラメル色素Ⅱ〜Ⅳ、リン酸塩、保存料 | 増粘剤、調味料(アミノ酸等) |

| 菓子類 | スナック菓子、焼き菓子 | 小麦粉・バター・卵・砂糖のみの焼き菓子/自然派スナック(ショートニング不使用) | 人工甘味料(アスパルテーム、スクラロース、アセスルファムK、サッカリン)、ショートニング、着色料(赤色◯号、黄色◯号) | 酸化防止剤、膨張剤 |

| 冷凍食品 | 冷凍弁当、冷凍惣菜 | 無添加冷凍惣菜/素材冷凍(野菜・魚介) | リン酸塩、安息香酸ナトリウム | 調味料(アミノ酸等)、安定剤、増粘剤 |

| レトルト食品 | レトルトカレー、煮込み料理 | 無添加レトルト/自然素材中心(肉・野菜・スパイス) | 保存料 | 調味料(アミノ酸等)、香料 |

| インスタント食品 | カップ麺、インスタントスープ | 無添加カップ麺(ノンフライ・自然派スープ) | 人工甘味料(アスパルテーム、スクラロース、アセスルファムK)、ショートニング、着色料(赤色◯号、黄色◯号) | 調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤 |

| アルコール類 | ワイン、ビール、日本酒、チューハイ | ワイン(酸化防止剤無添加)/純米酒/本物ビール(麦芽・ホップ・水のみ) | 亜硫酸塩、人工甘味料(アスパルテーム、スクラロース、アセスルファムK) | 香料、酸味料 |

◆この表が基本的に対象としているのは

✅ ある程度健康な成人(大きな持病なし、軽度の疲労や不調はあるが生活に支障がない人)

✅ 「安全な加工食品を選びたい」「できるだけリスクを減らしたい」という一般層向け

(自然派志向/健康意識はあるが、完全除去までは目指していない層)

◆さらに配慮すべき方への特別注意

次のような方は、**△(できれば避けたい添加物)も原則「避ける(×扱い)」**で運用するのが望ましいです。

1)免疫力が低下している方(高齢者、闘病中)

2)化学物質過敏症

3)重度アレルギー(アトピー、喘息、食物アレルギーなど)

4)慢性肝疾患、慢性腎疾患(肝機能・腎機能が弱い方)

5)妊娠中・授乳中の方

◆なぜ分類によって「× or △」扱いが違うか?

この表では、食品ごとに体への吸収量や速度が異なることを考慮して、「×」と「△」を分けています。

- 飲み物(ワイン・清涼飲料など)→ 体内への吸収が速く、少量でもリスクが高いため「×(即避け)」

- 固形食品(冷凍エビ、缶詰野菜など)→ 消化過程で排除されやすく、リスクが相対的に低いため「△(注意)」

つまり、吸収されやすい食品は危険度が高くなるため「×」、そうでない食品はリスクが低いため「△」に分類しています。

さらに大切なポイント

近年、日本では「遺伝子組換えでない」という表示ができる条件が厳しくなり、2023年4月以降、「遺伝子組換えでない」表示が一気に減少しました。このため、これからは次のポイントを意識しましょう。

✅ 「分別生産流通管理済み」表示を選ぶ

(遺伝子組換え作物との混入を防いで管理されている食品)

✅ 有機JAS認証やNON-GMO認証マークを目印にする

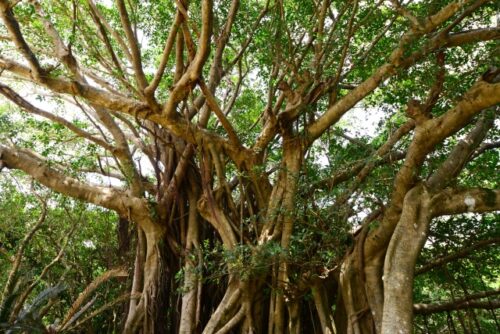

✅ 自然食品店など、信頼できるルートを活用する 例:豊受自然農

【特に注意が必要な原材料】

✅ コーン(とうもろこし)由来製品

- コーンスターチ、コーンシロップ(異性化液糖)、コーンオイル、コーングリッツ、コーンフレークなど

✅ 大豆製品、大豆油

- 豆腐、納豆、醤油、味噌、加工食品に使われる大豆成分や大豆油

✅ ポテト加工品

- フライドポテト、ポテトチップス、冷凍ポテト製品など

✅ 菜種油(キャノーラ油)、綿実油

- 市販の揚げ物、ドレッシング、マヨネーズなどによく使用

これらの食品は、できるだけ「非遺伝子組換え管理」されているものを選ぶことが、家族の未来の健康を守るカギになります。

最後のメッセージ

目に見える「添加物」だけでなく、原料そのもののリスクにも目を向けることが、これからの時代には必要です。小さな選択の積み重ねが、やがて家族の大きな健康の基盤をつくります。

安心安全の視点を、ぜひ日々の「買い物かご」にも取り入れていきましょう。🌿

一般向けセミナー情報

コンサルテーション(相談会)

お客様の声&治癒症例

コメント